「ベタ基礎」の床下浸水!放置すると起こる4つのリスク

- 特掃隊

- TOKUSOUTAI

「ベタ基礎」は耐震性を高めたり、地中の湿気やシロアリなどの

害虫の発生を防げたり、いいことばかりですよね。

でも、大雨などによる床下浸水でベタ基礎に水が入ってしまうと、

浸水を解消するために迅速な対応が求められますよ。

え!そうなんですか!?

なぜなら、ベタ基礎は住宅に接する地面を厚いコンクリートで覆い、

水が自然と地面へ流れ出たり、蒸発するような仕組みではないからです。

もくじ

近年多くの住宅で採用されている「ベタ基礎」は多くのメリットがある反面、水の逃げ道がないため浸水のときは早急な対応が求められます。水を放置することでどのようなリスクが発生するのでしょうか。

水害による被害の影響で入り込んでしまった水には微生物や雑菌が入った泥が含まれていたり、汚水が含まれていたりなど不衛生な水です。このような水を放置したままにすると、泥のニオイや生ごみのニオイなどが家中に漂い、生活することが困難になるでしょう。

放置すればするほどニオイは強烈になるため、ニオイに悩まされない暮らしを実現するには、床下浸水に早急に対処することが望ましいです。

コンクリートはアルカリ性の性質で強度が保たれていますが、水が浸透すると空気中の二酸化炭素と結合しやすい環境になり、みるみる中性化が進みます。

中性化することによってコンクリートの強度が損なわれ、ヒビ割れなどが生じます。

コンクリートの内部の鉄筋部分にまで水の浸透が進んでしまうと鉄筋が錆び、さらに基礎としての支える力が弱くなってしまいます。基礎は建物を支え、耐久性を左右する重要な部分です。

基礎の強度が低下すると建物の重みに耐えきれずに最悪の場合、倒壊する危険も出てきます。

住宅の健康寿命を延ばすためにも、基礎に悪影響を及ぼしてしまう状況は一刻も早く排除することが賢明です。

水の放置はカビの発生や増殖につながってしまいます。

カビは根を張って広がっていくので、発生してしまうと完全に除去することは難しい厄介な汚れです。

基礎部分に発生してしまうと、外壁だけでなく、住宅内にも広がって繁殖していく可能性があるため、早急に対応しましょう。

カビは見た目の悪さだけでなく、悪臭を放ったり、カビの胞子が空気中を浮遊して体内に入り込みアレルギーや肺炎を引き起こしたりなど、人体に悪影響を及ぼす可能性もあります。

健康的な生活のためにもカビが発生する前に水分はしっかり取り除くことが大切です。

家の中でシロアリ被害に遭いやすい場所の1つに床下があります。その理由は床下の湿度が高く、シロアリにとって住みやすい環境であるからです。高気密な構造であるベタ基礎で建てた家の場合、シロアリの侵入を妨げて住宅を守れるという特徴があります。

ただし、床下浸水によってベタ基礎部分のコンクリートや鉄筋などが腐食し、すき間が生じると、そこからシロアリが侵入する可能性が出てきます。

水を放置していることによってシロアリの好む湿気になるため、増殖する可能性もあるでしょう。

シロアリは木材と暗所があればどこにでも発生して繁殖していくため、一度発生してしまうと、床下だけではなく、支柱や屋根、家具など、どこにでも発生する可能性があるのです。住宅に使われている木材はすべて食いつぶされてしまう可能性があり、もろくなった家は小さな地震や強風など、些細なきっかけで倒壊する危険性もあります。

また、床下浸水して住宅の腐食が進んだり、悪臭が漂うことで害虫が集まりやすい状況になることも懸念点の1つです。具体的には次のような種類の害虫の発生が考えられます。

衛生害虫と言い、病原菌を運ぶことで人間の健康を脅かす存在です。水が溜まっている場所を好む傾向にあります。

不快害虫と言われる害虫です。人間に害を及ぼす危険性は少ないですが、湿気を好むため大量発生する危険性があります。

健康に悪影響を及ぼす害虫の発生はもちろん防ぎたいですが、見るだけで不快な思いをする不快害虫の発生も防ぎたいものです。集まってきた害虫は産卵を繰り返して大量発生する危険性もあるため、寄せ付けないためにも迅速な対応で床下浸水の対処をおこないましょう。

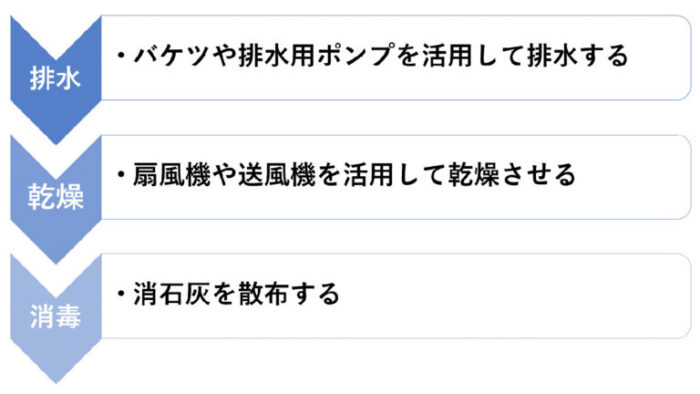

床下浸水の対処には感染症や慣れない作業による怪我など危険が伴いますが、必要な道具や装備を準備すれば自力で対処することが可能です。自分で対応する場合の流れは以下のとおりです。

まずは水を排出してベタ基礎から水分を除きます。

ただし、ベタ基礎は厚いコンクリートで覆われた構造になっているため、床板や床下収納口、床下点検口などから排水スペースを確保しておこなう必要があります。

床からおこなう排水方法は2つあります。

バケツなど水を汲み出せるものを使って、ベタ基礎に溜まっている水を外へ排出します。

バケツの場合は労力が必要ですが身近なアイテムで排水することが可能です。

家に排水ポンプがある、または排水用ポンプを準備できる場合は排水用ポンプを活用しましょう。

少ない労力で一気に排水することが可能です。

いずれの排水方法でも排出ができたら水道水で床下を洗い流し、モップや雑巾、新聞紙などで水気を取り除いてください。

完全に排水が完了したら床下を乾燥させます。

床下の部分は陽が当たらず、風の通りもさほどありません。

そのため、扇風機や送風機(サーキュレーター)を活用して乾燥させます。

もしも乾燥が十分ではない場合、基礎の腐食の進行やカビや害虫の発生が懸念されます。

目視できない内部の方は湿っているケースもあるため、数日間〜1週間ほどしっかり時間をかけて床下を乾燥させることがポイントです。

乾燥ができたら床下の衛生環境を改善するためにも消毒で仕上げをおこないましょう。

消毒を省いてしまうと雑菌が増殖して感染症の危険性が高まります。

床下の消毒に使われる消毒剤には逆性石けん、クレゾール石けん水、消石灰などがありますが、ご自分で消毒をおこなうのであれば消石灰を使用することが一般的です。

※目に入ると失明する恐れがあるほどの刺激があるものなので、必ずゴーグルや手袋、マスクを装着しておこなってください。

消石灰はホームセンターなどでも取り扱いがあり、水害のあった地域では配付される場合があるので、特に入手しやすい消毒剤であると言えます。消石灰は1平方メートルに対し、1キログラムの量を床下に散布してください。

床下浸水したときの対処の流れがわかりました。しかし、これらの作業には危険が伴います。

どんな危険があるのでしょうか。

泥に含まれている雑菌には『レジオネラ菌』という有害な菌も存在します。

レジオネラ菌は乾燥したあとも砂塵の中に存在している雑菌です。

作業で巻きあがった砂塵を吸い込んだ場合、一緒にレジオネラ菌も体内に入り込み、感染する危険があります。

感染してしまうと以下のような症状を引き起こし、場合によっては死に至ると言われるため、感染しないための十分な対策をおこないましょう。

ジオネラ菌の感染症による症状

床下浸水の対処をおこなうときは防塵用のマスクを装着するなどして体内へレジオネラ菌を取り入れないようにする工夫が求められます。

また、万全な対策をしていても作業が終わったら手洗いとうがいは必ずおこないましょう。

もし、感染を疑うような症状が出た場合には、すぐに医療機関で診察してもらうようにしてください。

破傷風とは、土などに存在する『破傷風菌』が傷口などから体内に侵入することによって発症する感染症です。

もし感染した場合は以下のような症状が表れ、最悪死に至る可能性もある恐ろしい感染症です。

破傷風による症状

怪我の大小に関わらず感染するため、作業にあたるときは必ずゴム手袋や長靴、ゴーグル、防塵マスクを装着し、土や泥が直接肌に当たらないようにする工夫が必要です。

作業後はうがいと手洗いを必ずおこない、破傷風菌から身を守りましょう。

床下浸水で一般的に使われる消毒剤は『消石灰』という石灰石を粉砕したものです。

「一般的に使われている」とはいえ、消石灰は目に入ると失明する恐れもあるほど強いアルカリ性で刺激が強いです。散布する際には必ずゴム手袋とマスク、ゴーグルなどを装着して作業にあたるようにしてください。

また、消石灰を散布した後もうがいと手洗いをするようにしましょう。

もし、目に入ってしまった場合には大量の水で洗い流し、医療機関で診察を受けるようにしてください。

耐震性の高さや、湿気・害虫の発生を予防できるメリットを持つベタ基礎は、今や多くの住宅で採用される基礎になりましたが、ベタ基礎が床下浸水した場合、自然に水が抜けることはないので、多くのリスクが発生します。

ベタ基礎の床下浸水を放置すると起こりうるリスクには

などがありました。

床下浸水してしまった場合には決して放置せず、迅速に対処することが重要です。

この記事では対処方法もご紹介しました。

しかし、対処作業には危険が伴うため、迅速に安心して長く住み続けられる家を取り戻したい方は、水害復旧作業の専門業者に依頼するのがおススメです。

0120-08-7867

0120-08-7867